El discípulo de Jesús es al mismo tiempo el

hombre más rico y pobre de la tierra. El más rico porque su Señor pone en su

boca palabras de vida eterna; y el más pobre por no tenerlas garantizadas el

día siguiente. Es esta precariedad aceptada mañana tras mañana, lo que hace que

Dios le ame “cada día”; le sostenga “cada día; le acompañe “cada día”; y, por

supuesto, que cada día le dé sus palabras que son espíritu y vida (Jn 6,63b).

Esta es la sublime precariedad que enamora a Dios.

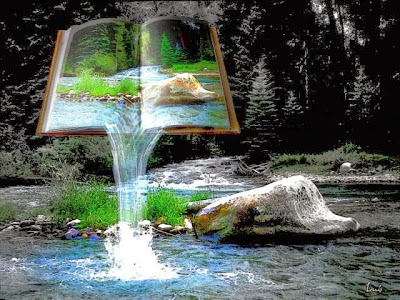

Son hombres de

Dios para el mundo, hombres para los demás, que han plantado su tienda al pie

de la Cruz de su

Señor y beben de la herida de su costado abierto, herida de la que mana su

riqueza insondable. Saben del Misterio y el Misterio anuncian. No necesitan

explicarse con palabras altisonantes, ya que el mismo Dios se explica a sí

mismo, por medio de ellos, con las palabras que pone en sus labios. Cada vez

que predican y anuncian el Evangelio, no se fían en absoluto de sí mismos sino

del Pastor que les llamó, y a Él recurren. Son tan conscientes de su pobreza

que incluso piden a sus ovejas que intercedan por ellos ante Dios a fin de que

les haga aptos para transmitir el Misterio del Evangelio.

A este

respecto, recurrimos a nuestro querido amigo Pablo, quien nos brinda un fiel

testimonio de esta precariedad que a él mismo le acompaña: “… Siempre en

oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con

perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que

me sea dada la Palabra

al abrir mi boca y pueda dar a conocer con franca audacia el Misterio del

Evangelio, del que soy embajador entre cadenas” (Ef 6,18-20).

Son hombres de

Dios, Él los hizo plantación suya. Con especial mimo y cuidado los sembró en

las márgenes del Manantial de Vida que fluyó, como dije antes, del seno del

Crucificado, manantial de Vida que ya había sido profetizado por Ezequiel: “Me

llevó a la entrada del Templo, y he aquí que debajo del umbral del Templo salía

agua, en dirección a oriente… A orillas del torrente, a una y otra margen,

crecerán toda clase de árboles frutales… Producirán todos los meses frutos

nuevos, porque esta agua fluye del Templo. Sus frutos servirán de alimento, y sus

hojas de medicina” (Ez 47,1 y 12).

Acabamos de

escuchar la profecía. Estos árboles, cuyos frutos y hojas son medicinales,

están al servicio del mundo, aunque éste, en un alarde de autosuficiencia,

proclame su superfluidad, e incluso puede llegar a hacerles objeto de todo tipo

de ensañamiento. No se trata de ser masoquista y afirmar que esto no importe a

los pastores; mas sí tienen asumido con gozo que han sido enviados al mundo,

quien les aborrece en la misma medida en que su Señor fue aborrecido (Jn 15,20).

Repito, porque

es importante insistir, que estos pastores no son masoquistas ni tienen ninguna

pretensión de dar lecciones de nada a nadie. Son conscientes de que todo lo que

son y hacen tiene un nombre y una fuente: el Amor de Dios hacia ellos. Saben

que su llamada-ministerio es

una gracia; sí, sobre todo gracia. Ellos han sido los primeros en ser rescatados,

y se estremecen ante el precio, exorbitantemente elevado, pagado por su

rescate: la sangre del Hijo de Dios (1P 1,18). Puesto que saben esto, su

anuncio está revestido de la más excelsa de todas las libertades: la de no

pedir cuentas a nadie. Saben que Dios lleva a término su obra en todos aquellos

que le buscan con sincero corazón: “…Pensad rectamente del Señor y con

sencillez de corazón buscadle. Porque se deja encontrar por los que no le

tientan, se manifiesta a los que no desconfían de él…” (Sb 1,1-2).

¡Bendito el que

viene en nombre del Señor!, gritaron los niños hebreos cuando Jesús hizo su

entrada mesiánica en Jerusalén a lomos de un asno, tal y como Zacarías había

profetizado (Za 9,9). ¡Bendito!, gritaban jubilosamente, sin percatarse de que

Aquel a quien aclamaban ciertamente venía en Nombre de su Padre…, lo que quiere

decir: con su Fuerza, con su Salvación, con la Vida Eterna para

todos.

Cambiamos de

aclamadores. Ahora son los cielos los

que exultan, los que aclaman, los que viendo a los pastores según el corazón de

Dios, gritan y aclaman: ¡Benditos los que recorren el mundo entero en el Nombre

de Dios, los que van al encuentro de sus hermanos –todos lo son- con su Fuerza, su

Sabiduría, su Salvación, su Vida Eterna… ¡Benditos, sí, benditos sean estos

pastores porque son hombres para los demás, para el mundo!